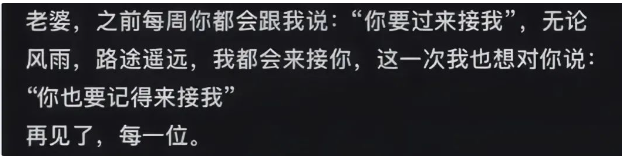

“当你们看到这番文字,我已选择离去”。据报道,近日,广东一位33岁男子因思念亡妻选择殉情。

在绝笔信中他写了自己在妻子离世之后的痛苦挣扎——

在太平间一遍遍在妻子耳边恳求她回来,精神消沉、一度难过到挂号精神科,于是在开完周例会的那天,他去吃了妻子最爱的酸菜鱼后选择结束自己的生命。

“其实我已经知道你回不来了,所以我去找你了”。

他觉得自己是只一生都在飞翔不落地的小鸟,但这回他选择永远栖息在她妻子身旁。哪怕在影视剧中已经看过很数遍“梁祝”、“罗密欧与朱丽叶”,在现实中看到这类新闻还是觉得很震撼。

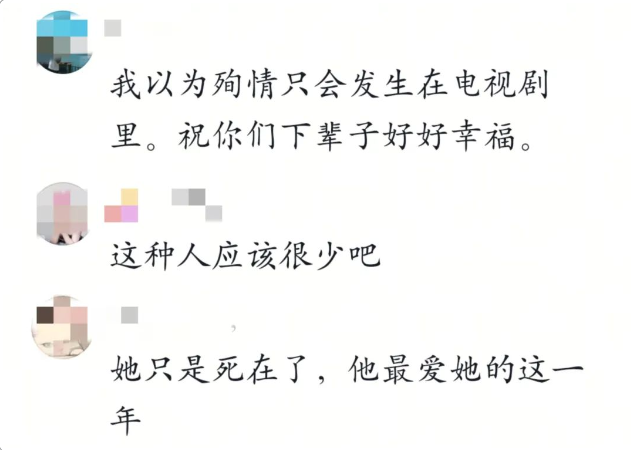

意外的是,在这则新闻的评论区,网友的议论两极分化。除了对这段爱情的歌颂,还有另外一种质疑的声音。

现在真的有这么纯真的爱情吗?我想是有不少的,只不过少数人的爱情摆上银幕,轰轰烈烈;多数人的爱情融入烟火之中,平平淡淡。

比如南非一则新闻报道,一对退休老夫妻开车路上与油罐车相撞,妻子当场身亡,幸存的丈夫过于悲痛直接返身走向火海。

也有一些温馨的白头偕老的真实故事。2014年,韩国纪录片《亲爱的,不要跨过那条江》,拍摄了89岁的老奶奶姜溪烈和98岁的老爷爷曹炳万的老年生活日常。两人携手相伴76年,依旧热恋如小情侣。奶奶怕黑,晚上上厕所,爷爷就在门外唱歌陪她。闲的时候两人就一起散步,摘野花。纪录片结尾,曹炳万因病离世,他的坟头和家只有一江之隔,姜溪烈隔岸望着他承诺,有一天她会跨过那条江去陪他。

再看我们周围的朋友、亲戚,我们总能找到那些藏在日常中的真挚爱情。

往细处深究,为什么我们每次看到类似的新闻都会下意识发出质疑,或者看一些美好的爱情影视剧,都会感慨“这样的爱情只会存在于电视剧中,现实不可能有”。

其实很大原因是我们不相信被爱,不敢去爱。因为我们都是「爱无能」者。

什么叫「爱无能」?这并不是严格规范的心理学术语,但是用心理学的视角也能剖析一二。

它本质是个人情感系统的“冻结”,具体有以下特征:

1.情感隔离:不与他人进行情感交流,无法建立深度的亲密关系。

2.恐惧依恋:害怕被被抛弃、被控制,刻意保持距离或仅“浅层了解”进行自我保护。

3.自我价值缺失:认为自己“不值得被爱”,或者认为“爱会带来伤害”。

为什么会变成“爱无能”,有多层复杂原因。

一种是可能小时候有过情感创伤,形成阴影,比如经常被父母忽视,或者是虐待。另外一种是有认知偏差,认为独立人格和谈恋爱是对立的,觉得爱情会牵绊住自己,无法实现真正的独立。

再有就是情感习得性无助,曾经在感情中受过伤,或者是在亲密关系中多次经历背叛,产生认知扭曲,认为“爱就会痛苦”。尤其是现在我们的信息触达系统更加简便快捷的情况下,这种“爱=痛苦”的认知被加深了。

时不时爆出结婚多年的明星官宣离婚、某明星被家暴、某某出轨......在网络的信息茧房中,我们不断被灌输“爱情不会有好结果”的思想。于是,我们总是感慨别人爱情的难能可贵,自己却不敢勇敢争取。

许多人惯用杨幂那句“最后都那样”简单总结所有婚姻恋爱。但并不是所有的婚姻恋爱都是奔着好的结果才开始的,而是有了开始才会期待结果。

就像作家胡辛束在《我想要两颗西柚》中写道:爱情本来就是有起承转合在里面的,这才是它更真实的样子。甜蜜是真实的,悲伤也是真实的,在最后结局到来之前,所有的一切都值得期待。每一种感情都是有起有伏,包括爱情。

我们总是害怕一段爱情的开始,一个是因为我们总是提前预设好一个坏结果,另外就是害怕自己达不到被爱的要求。还是那句老话“爱情勇敢者的游戏”,如果你恰好想要爱情,就像争取其他东西一样去勇敢争取它。同时抛下“毒性”思维,并不是毫无瑕疵才值得被爱。

没有哪个人是完美无缺的,不管是婚姻还是恋爱,其长久的核心是两个人性格的磨合,双方需要相互包容,相互理解才能走到最后。